与信調査は失礼にあたる? 調査の方法とポイントやリスクを解説

はじめに

与信調査は、取引先に対して失礼ではないかと考える企業も少なくありません。しかし、与信調査は安全な取引関係を築くために欠かせないものです。

本コラムでは、与信管理の重要性や取引先への影響、失礼にあたるのかどうかについて解説します。また、債権保全の観点からリスクを回避する方法についても詳しく紹介します。

与信調査について不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

与信調査とは

与信調査とは、取引先の信用力を評価する調査です。取引先の財務状況、経営実態、業界内での評判、法的リスクなどを詳細に分析し、取引の安全性を確保する目的があります。特にBtoB取引では信用取引が多いため、適切な信用調査を実施しなければ未回収リスクが高まります。

取引先の支払い能力を把握すれば、資金繰りの安定化を図れ、事業継続のリスクを軽減できます。また定期的なモニタリングを行えば、信用力の変化にも迅速に対応可能です。

与信調査は失礼にあたる?

「与信調査は失礼にあたる?」と疑問に思われる方もいますが、一般的には失礼とはみなされません。これは取引リスクを把握し、安全性を確保するために必要なプロセスです。

ただし、調査されることで相手が「信用されていない」「疑われている」と感じ、取引関係に支障をきたすことも考えられます。

また、与信調査は相手に通知する義務がなく、工夫次第で知られずに行うことが可能です。例えば、公的データの確認や信用調査会社のレポートを活用すれば、相手に気づかれずに必要な情報を取得できます。

しかし、調査の進め方によっては取引先に伝わることもあります。不信感を与えたり、負担を感じさせたりするリスクを避けるためにも、適切な方法を選び慎重に進めることが大切です。

与信調査が相手に伝わる方法と伝わらない方法

与信調査にはさまざまな方法があり、それぞれ特性が異なります。以下の表で、主な調査方法を整理しました。

| 調査方法 | 概要 | 相手に伝わるか |

|---|---|---|

| 内部調査 | 公的データや決算書を活用し、自社で分析する調査方法です。登記情報や財務諸表、業績データのもと取引先の信用力や支払い能力を評価します。さらに、業界動向や競合情報を組み合わせれば、より精度の高い判断が可能です。 | 伝わらない |

| 直接調査 | 取引先に対しヒアリングを行い、財務状況や支払い能力を確認する方法です。詳細な情報が得られる一方、相手に不信感を抱かれるリスクもあります。 | 伝わる |

| 外部調査 | 外部調査は、直接調査の「裏取り」的な位置づけです。同業者や金融機関の担当者、近隣住民などから情報を収集し、取引先の経営実態を多角的に分析します。情報を提供した相手との関係性によっては、「〇〇社が御社について調査していた」と対象企業に伝わる可能性があります。 | 伝わる可能性がある |

| 依頼調査 | 依頼調査は、専門の調査会社に信用調査を依頼する方法です。帝国データバンクや東京商工リサーチが代表的で、全国の調査員が企業を訪問し情報を収集します。調査員が依頼主を明かすことはありませんが、調査のタイミングで推測される場合があります。 | 伝わる可能性がある |

取引先との関係性やビジネスの性質に応じて、適切な調査方法を選びましょう。

与信調査を実施しない場合のリスク

与信調査を怠ると、以下のような深刻なリスクが発生する可能性があります。

- 売掛債権の回収ができない

- 取引先のコンプライアンスチェックができない

- 連鎖倒産を起こす

- 架空会社などを見抜けない

各リスクについて詳しく解説します。

売掛債権の回収ができない

取引先の支払い能力を事前に確認せずに取引を進めると、売掛債権の回収が滞る恐れがあります。特に資金繰りが厳しい企業と取引すると、支払い遅延や未払いが発生し、キャッシュフローが圧迫される原因になります。

また長期的な取引を継続するためには、取引条件の見直しも欠かせません。例えば、支払いサイトの短縮や担保の設定、信用保険の活用などにより、取引の安定性を高めることができます。売掛金の回収状況を定期的に確認し、取引先の財務状況を継続的にモニタリングしましょう。

取引先のコンプライアンスチェックができない

取引先の法令順守(コンプライアンス)状況を調査せずに契約を結ぶと、意図せず違法行為に関与する恐れがあります。例えば、反社会的勢力と関係のある企業と取引をすると、法的責任を問われることは勿論、企業の信用失墜、経済的損失、取引先や顧客からの信頼喪失、さらには社会的な評判にも重大な影響を及ぼす可能性があります。

コンプライアンス違反のリスクを回避するためには、取引前に入念な調査が欠かせません。取引先の過去の取引履歴や評判を確認し、登記情報や財務データのチェックを徹底する必要があります。取引先の経営者や主要株主の背景を調査すれば、リスクのある関係性を早期に発見可能です。これにより安全な取引環境を確保し、企業の信頼を守ることにつながります。

連鎖倒産を起こす

取引先が倒産すると、売掛金の回収が難しくなり、自社の資金繰りが急激に悪化する恐れがあります。特に、一部の取引先に依存している場合、その1社の倒産が連鎖的に影響し、経営危機に陥る可能性が高まります。

連鎖倒産を防ぐには、取引先の財務状況を定期的に確認することが重要です。また複数の取引先と取引を行い、依存度を分散させることも有効です。さらに、信用保険を活用し、与信限度額を適切に管理すれば、万が一のリスクにも備えられます。

架空会社などを見抜けない

架空会社やペーパーカンパニーと知らずに取引を行うと、詐欺の被害に遭う可能性があります。実態のない企業と契約してしまうと、支払いが行われないばかりか、商品やサービスの供給が途絶え、事業計画に大きな影響を及ぼします。

このようなリスクを避けるためには、登記情報の確認や財務データの精査が必要です。企業の活動実態を把握するために、取引先のオフィスを訪問し、従業員数や業務の実態確認も効果的です。また、業界内での評判や取引履歴をリサーチし、過去のトラブルの有無をチェックしましょう。必要に応じて、専門の調査会社に信用調査を依頼することも有効です。

与信調査と並行して行うリスク管理

与信調査と並行して行うリスク管理は、以下の通りです。

- 与信限度額を調整する

- 債権保全を実施する

各管理方法について、詳しく解説します。

与信限度額を調整する

与信限度額を適切に設定すれば、取引の安定性を保ちつつリスクを抑えられます。限度額を超える取引は、予期せぬリスクを招く可能性があり、資金繰りの悪化や財務の健全性に影響を及ぼすことがありますので、慎重な判断が必要です。

与信限度額の設定後も取引先の状況は変化するため、見直しが必要です。支払い状況や取引履歴を確認し、信用力の変化や取引額の増減に応じて限度額を調整します。業界の動向や市場の変化にも注目し、柔軟に対応しましょう。景気が悪化した場合は、過剰な与信限度額の設定を避け、より厳格な基準を適用することでリスクを抑えられます。

債権保全を実施する

債権保全を実施するためには、万が一に備えて、保証人の設定や信用保険を活用するとより安全です。保証には、人的担保と物的担保があります。

| 担保の種類 | 内容 |

|---|---|

| 人的担保 | 取引先の代表者や親会社に連帯保証を求める方法です。支払い遅延時に保証人が代わりに支払いを行う責任を負います。支払い能力の高い保証人を選定しましょう。 |

| 物的担保 | 不動産や機械設備などの資産を担保として確保し、取引先の未払い時に換価して債権回収の可能性を高める方法です。市場価値のある資産を担保にすれば、より確実な回収が可能です。 |

また、信用保険を活用すれば、取引先が支払い不能になった際も補償を受けられます。保険適用の条件を事前に確認した契約締結が大切です。上記の対策を実施すれば、未回収リスクを最小限に抑え安全な取引環境を構築できます。

与信調査や与信管理にツールを活用

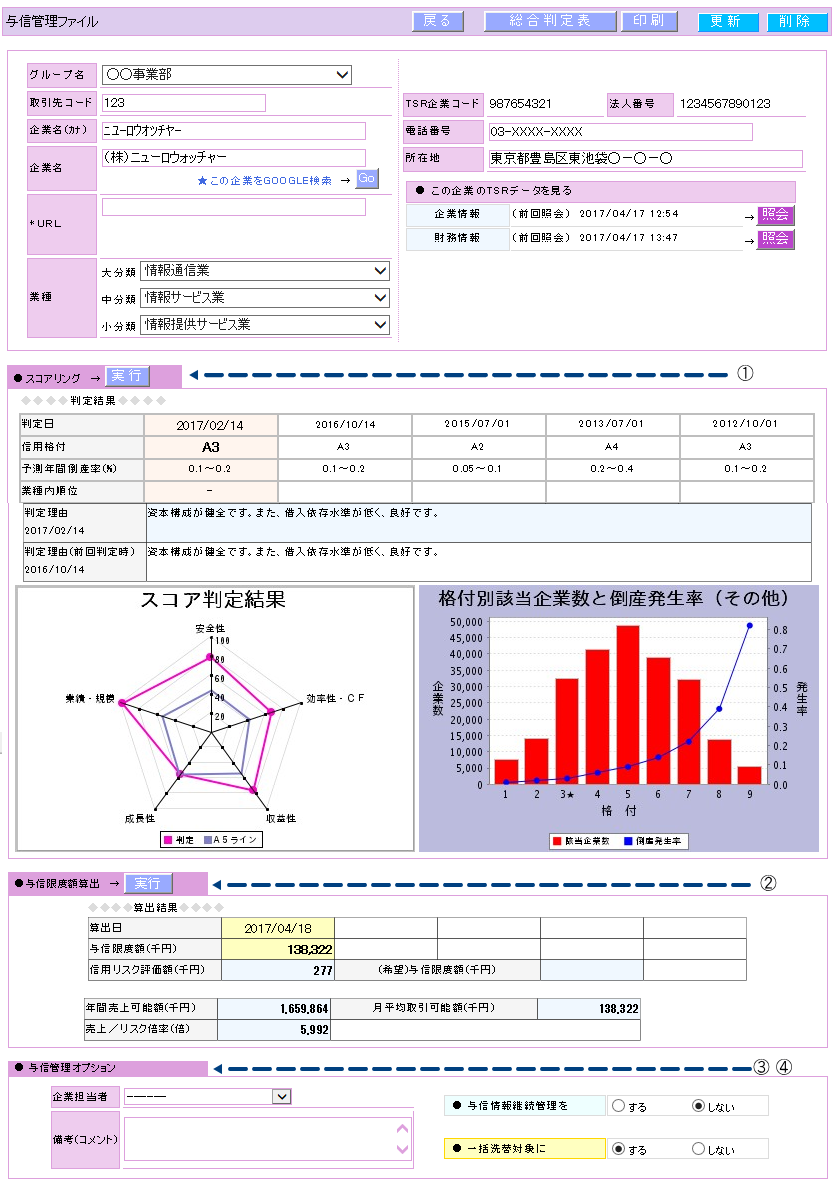

与信管理を効率的に行うためには、専門ツールの活用が欠かせません。そのなかでも、AGSが提供する「ニューロウォッチャー」は、的確なリスク管理をサポートする機能を備えています。

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| 企業評価 | 企業情報・財務情報を用い、独自のノウハウで構築した信用スコアリングモデルで企業評価を行い、与信判断をする際に必要な情報(信用格付・与信限度額等)が入手出来ます。また、継続的なモニタリングも可能です。 |

| 企業情報照会 | 取引先企業の基本情報や業績(最大5期分)およびTSR評点が参照できます。また、各項目の調査履歴が時系列で参照が可能です。 |

| 財務情報照会 | 取引先の財務情報について参照できます。貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書(概算)、財務比率の5帳票となります。 |

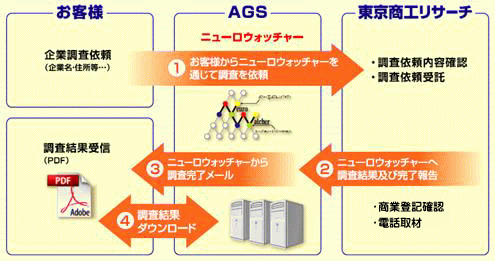

| 簡易取材調査 | 企業情報の調査依頼が気軽に安価に可能です。本格的な調査依頼に比べて大幅に低い費用で新規調査が可能です。(電話取材) |

| コンプライアンスチェック | コンプライアンスチェック(反社チェック)の実施により、改正暴対法対策としての善管注意義務を実現し、法令違反や風評被害のリスクが軽減されます。 |

上記の機能を活用すれば、リスクの高い取引先を早期に特定し、適切な対応が可能です。特に、不安定な経済環境では、取引先の経営状況が急激に悪化する事例も少なくありません。継続的なデータ分析や継続管理機能を活用し、迅速な対応が取れるように備えることが重要です。

取引の安全性を確保するためにも、「ニューロウォッチャー」の活用を検討してはいかがでしょうか。

《主な機能紹介》

《主な機能紹介》~ 与信管理ファイル ~

《主な機能紹介》

《主な機能紹介》~ 簡易取材調査 ~

《主な機能紹介》

《主な機能紹介》~ コンプライアンスチェック ~

まとめ|取引に不可欠な与信調査をツールで効率的に

売掛債権の未回収、それによる連鎖倒産、反社会的勢力と関係のある企業や架空会社と取引等々のリスクを未然に防ぎ、企業が安全な取引を行うために、与信調査は不可欠なプロセスです。

与信管理を強化するには、専用の与信管理ツールの活用が最も有効です。

AGSが提供する「ニューロウォッチャー」は、企業情報・財務情報の照会に加え、簡易取材調査やコンプライアンスチェックなどの機能を備え、企業のリスク管理を支援します。また、継続管理機能を活用することで、取引先の変化をいち早く察知する等の、安全な取引環境が構築できます。

企業経営の安定を図るためにも、適切な与信調査が可能で、コスト面も含め効果的な与信管理ツールの導入を検討しましょう。