与信管理規程の作り方は?

必要な理由とリスク・運用方法も解説

はじめに

与信管理規程の策定は、企業が取引先の信用リスクを評価し、健全な取引を維持するために不可欠です。

しかしながら、具体的な作成手順や必要性については悩む企業も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、与信管理規程の目的や重要性、作成方法、明確に定めない場合のリスク、運用のポイントについて解説します。また、AIを活用した与信管理サービス「ニューロウォッチャー」を用いた効率的な管理手法も紹介します。

与信管理規程の策定・見直しを考えている企業のご担当者様は、ぜひ本コラムを参考にしてみてください。

与信管理規程とは?

まずは、与信管理規程における基本について、以下のことを解説します。

- 与信管理規程の目的

- 与信管理規程の重要性

与信管理規程の基本的な役割や、企業に必要とされる理由について詳しく見ていきましょう。

与信管理規程の目的

与信管理規程の目的は、次の3点です。

- 取引先の信用度に関する判断基準を明確化し、属人的なばらつきを排除する

- 与信限度額の設定や支払条件をルール化し、資金繰りを安定させる

- トラブル発生時に迅速かつ適切に対応できる体制を整えるため、対応フローを明文化する

与信管理規程がなければ、信用度の判断基準が曖昧になり、取引判断に一貫性を欠く恐れがあります。また一定の基準がなければ、リスクの高い取引をしてしまう、あるいは、そうした取引に巻き込まれてしまう可能性もあります。

そのようなリスクを最小限に抑え、効率的な営業活動を実現するためにも、明文化された与信管理規程が必要となります。

与信管理規程の重要性

与信管理規程が整っていない企業では、各部門や担当者が独自の判断で取引可否を決定してしまい、信用リスクの見落としや判断のばらつきが生じやすくなります。

特に注意すべきなのは、売掛金の回収リスクです。例えば、支払状況の確認を怠り、未入金のまま取引を継続していたところ、突然相手先企業が倒産したというケースもあります。また、予期せず数百万規模の売掛債権が未回収となり、期末の利益を大きく圧迫した例も少なくありません。

このような事態を防ぐには、与信判断の基準や手順をきちんと文書化し、全社で統一的に運用することが必要です。明確な規程があれば、属人的な判断に依存せず、各部門が共通の認識で対応することができます。

与信管理規程の作成方法

与信管理規程の主な枠組みには、以下の項目が挙げられます。

- 総則の策定(目的・範囲・責任体制)

- 与信限度額の設計と見直し

- 与信管理の運用体制

- 債権回収フローの明文化

各項目を整備することで、与信管理規程の信用リスク対応能力が格段に向上し、企業の信頼性と安定経営を支える要となります。

総則の策定(目的・範囲・責任体制)

総則は、与信管理に関する全体方針を明文化し、規程全体の基盤となる部分です。形だけの前文にとどめず、組織としての姿勢や体制をはっきりと示す必要があります。

具体的には、以下の内容を盛り込むと効果的です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的の明示 | 取引先の信用度を適切に評価し、リスクを抑えながら、企業の安定経営を支える方針を明記します。 |

| 適用範囲の設定 | 国内外の取引を含めるか、売掛金・リース・委託など、対象となる信用取引の範囲を定めます。 |

| 関係部門の明記 | 営業・経理・法務など、与信管理に関与する部門を列挙し、それぞれの役割を整理します。 |

| 責任体制の定義 | 統括部署はどこなのか、誰が最終判断を行うのか、どの部門がどんな情報を収集・提供するのかを明文化し、業務の属人化を防ぎます。役割を明文化することで、判断や対応が一部の担当者に偏らず、組織として安定的に業務を進めやすくなります。 |

重要なのは、与信管理を全社的な取り組みとして位置付ける姿勢です。営業部門だけに負担を集中させず、経理・法務・経営陣を含めた連携体制のもとで、実効性のある運用を目指しましょう。

また、社内での啓蒙活動や定期的な研修を実施し、全社員が与信管理の重要性を理解して、適切に行動できるようにすることも欠かせません。

与信限度額の設計と見直し

与信管理規程を整備するうえで、「取引先ごとの与信限度額をどのように設定するか」は、慎重に設計するべき部分です。また、与信限度額は一度設定して終わりではなく、経営環境や取引内容、取引先の信用度の変化に応じて柔軟に見直す必要があります。

以下に、与信限度額の設計と見直しに関する主なポイントを整理しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 与信限度額の設定基準 | どのような指標をもとに限度額を設定するのか、あらかじめルール化しておきます。直近の財務データ、支払実績、業界の安定性、自社との取引関係の親密度などを総合的に評価します。 また、評価結果に基づいた社内の承認プロセスも整備する必要があります。 |

| 承認フロー | 限度額の設定や変更には、複数部門の関与が必要です。営業部門からの要望だけでなく、経理・審査部門、場合によっては経営層の承認を得る多段階のフローを構築すれば、より信頼性の高い判断が可能です。 また、一定金額以下の与信限度額変更については、営業部門の裁量に任せるなど、適切なバランスを取ることも重要です。 |

| 有効期間の設定 | 限度額には「有効期限」を設け、期限が到来するたびに再評価を行う仕組みを整えます。 見直しは年1回などの定期サイクルが一般的ですが、重要な取引先や信用状態に懸念のある企業については、通常より頻度を上げ、半年や四半期ごとに見直す対応が推奨されます。 |

| グループ基準の統一 | グループ会社間で取引先が重複する場合は、グループ全体で統一した限度額ルールを設定するか、会社ごとに個別管理するか、などを事前に方針として定めておきます。これにより、予算超過や情報の齟齬を防ぐことができます。 |

なお、与信限度額は、取引先に対する総債権の上限額を示す指標です。売掛金は通常、税込金額で管理されるため、与信限度額も税込で設定するのが一般的ですが、税抜で管理するケースも存在します。

与信限度額については、以下のコラムも参照してみてください。

与信管理の運用体制

与信限度額を設定していても、実際の運用体制が整っていなければ効果は発揮できません。与信管理を社内で確実に機能させるには、情報共有、モニタリング、緊急対応などの仕組みを事前に構築しておく必要があります。

以下に、日常業務で意識すべき運用ポイントをまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 与信限度額の見直し | 設定した与信限度額は、定期的な再評価を行います。 例えば、年1回など定期的に財務諸表や支払状況を確認し、限度額が実態に合っているのかをチェックします。信用度の改善が見られれば増額、悪化が見られれば減額、という判断が求められます。 さらに、増減額の金額や比率によって、経営層や審査部門による判断を仰ぐ仕組みが必要です。 |

| 超過取引の管理 | 商習慣や季節要因などにより、一時的に限度額を超過する場合があります。このようなケースでは、事前に承認ルールや例外処理のフローを定めておき、ここでも、経営層や審査部門による判断を仰ぐ仕組みが必要です。 |

| モニタリング体制 | 与信管理においては、リアルタイムでの情報収集が不可欠です。営業・経理部門の間で定期的な情報交換を行い、取引先の支払遅延や業績悪化の兆候を早期に把握できる体制を整えましょう。 |

| 緊急時の対応ルール | 取引先の信用不安や倒産の兆しが見られた場合には、即時の対応が求められます。限度額の引き下げ、新規注文(発注)の一時停止、弁済条件の見直しなどを迅速に決定し、実行できる社内フローを整備しておくことが必要です。 |

与信管理は、一度ルールを定めただけでは機能しません。状況の変化に対応できる柔軟な運用体制が整ってはじめて、効果が発揮されます。

社内啓蒙活動や定期的な研修による意識強化のほかにも、全社で情報を共有し、現場の担当者が速やかにリスクを判断できる仕組みをあらかじめ整備しておく必要があります。

債権回収フローの明文化

最後に、債権回収の方法についても策定しておきましょう。債権回収の方法について押さえておきたいポイントは、以下の通りです。

| 状況 | 回収方法の例 |

|---|---|

| 入金遅延が判明した場合 | 担当者が電話連絡や文書で督促。段階的な対応を規定しておく。 |

| 一定期間以上の遅延が発生した場合 | 法務部門と連携し、内容証明郵便や支払督促などの法的手段を検討・実施する。 |

| 回収リスクが高い債権の場合 | 担保の取得や保証人の設定、信用保険の加入などの保全策を事前に講じておく。 |

債権回収フローを事前に整備しておくと、担当者が迷わず対応しやすくなります。緊急時にも迅速かつ適切に動ける体制が整っていれば、資金繰りの悪化を防ぎ、経営への影響も最小限に抑えることが可能です。

与信管理を明確化しない場合のリスク

与信管理規程を定めていなかったり、運用が形骸化していたりする場合、以下のようなリスクが発生する可能性が高まります。

- 債権の回収ができない

- 会社が倒産する

では、実際にどのような問題が発生するのか、具体的なケースを見ていきましょう。

債権の回収ができない

与信管理規程が社内に存在しない、または形だけの状態になっていると、支払遅延への対応が遅れます。

特に営業の現場では、「売上を確保したい」という意識が先行しやすく、取引先の信用レベルを十分に精査しないまま契約を進めてしまう可能性があります。

売上を優先する姿勢は前向きに映る場合もありますが、長期的に見ると財務基盤を大きく揺るがす原因になりかねません。特に中小企業では、たった1件の貸し倒れが資金繰りを圧迫して、経営全体に深刻な影響を及ぼす恐れもあります。

こうした事態を防ぐためにも、与信管理規程を導入し、継続的なモニタリングを行うことで、リスクの兆しを早い段階で察知し、危険な取引を避ける判断に繋がります。

会社が倒産する

最悪のケースは、連鎖倒産に巻き込まれることです。主力取引先が突然倒産し、売掛金がすべて未回収となれば、支払原資が確保できず、自社も倒産に追い込まれる恐れがあります。また、会計上は黒字であっても、資金が手元に残らず支払義務を果たせずに発生する「黒字倒産」にも注意が必要です。

企業の倒産やその兆候については、以下のコラムで詳しく解説しています。

与信管理規程は、このような最悪の事態を防ぐための「防波堤」といえます。売掛債権を適切に管理し、対応体制をあらかじめ整えておけば、リスクの兆候にも早い段階で気づくことができます。

与信管理規程を徹底するためのポイント

先ほども軽く触れましたが、与信管理規程は、策定後にどのように運用するかが重要です。ここでは、日常業務の中で無理なく実行できるポイントを紹介します。

- 定期報告会の実施

- 与信管理の「見える化」

どちらも特別な専門知識がなくても実践できる工夫のため、すぐに取り組むことができます。

定期報告会の実施

「月次の与信報告会」を設ければ、継続的な与信枠の見直しが可能です。特に新規取引先の共有に活用すると、各担当者がリスクに対して当事者意識を持ちやすくなります。報告会を繰り返し行うことで、与信判断の重要性も自然と社内に広がっていきます。

営業・経理・経営陣が同じ情報を持ち、判断をスピーディーに下す体制が整えば、より安定した与信管理の運用を行うことができます。

与信管理の「見える化」

与信管理を効果的に運用するには、取引先の情報をいつでもだれでも確認できる状態に整える必要があります。与信管理情報が可視化されていれば、現場の担当者も信用状況をリアルタイムで把握可能です。これにより、リスクの早期発見や部門間での情報共有がよりスムーズに進みます。

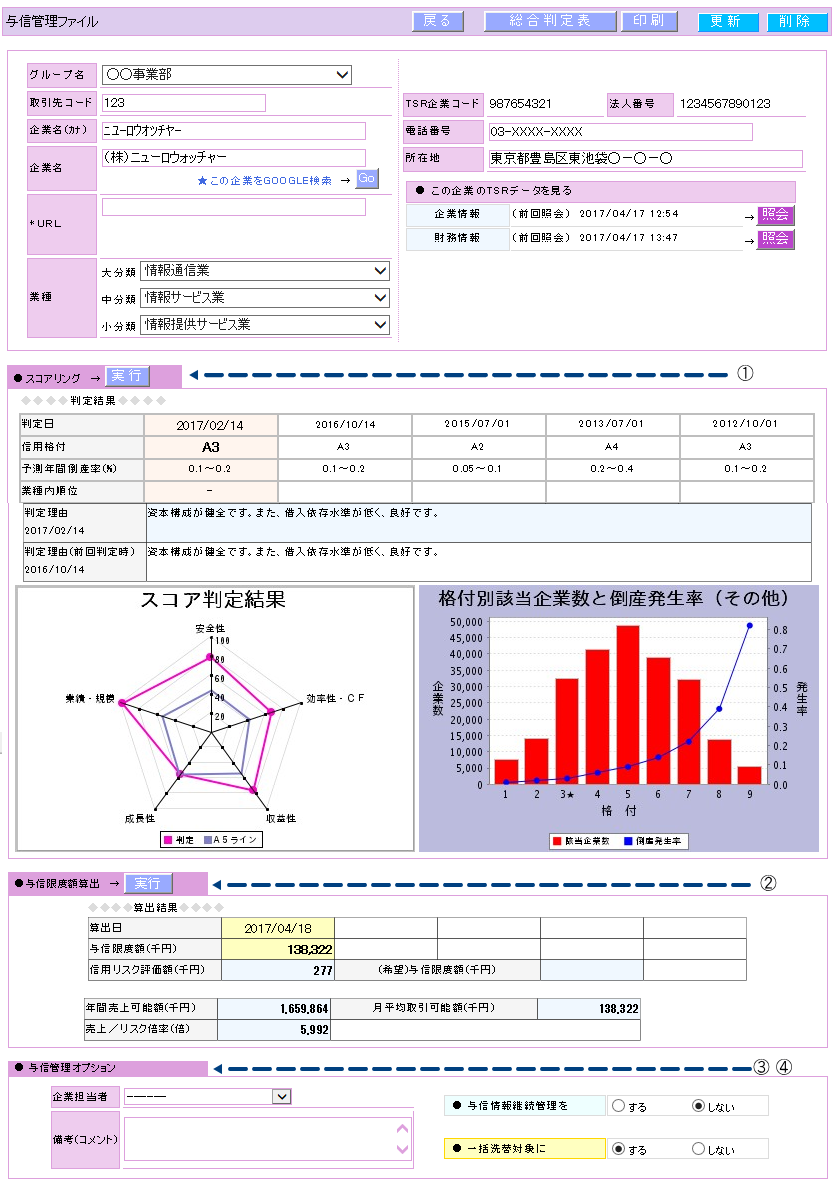

このような体制を支える手段として、AIを活用した与信管理サービス「ニューロウォッチャー」の導入が有効です。

「ニューロウォッチャー」には、次のような機能が備わっています。

- 企業の倒産リスクを9段階で可視化

- 7つの算出方法での与信限度額の算出

- 与信情報の継続管理

これらの機能を活用することで、属人的な判断に頼らず、数値データを基にした定量的かつ継続的なモニタリングが可能です。多くの取引先を抱える企業においては、情報の一元化と企業の信用度やリスクの客観的な評価によって、管理担当者の負担を大きく軽減できる点も大きな魅力です。

「ニューロウォッチャー」は、企業の与信管理を効率的かつ確実に行うための強力なパートナーとなるでしょう。

まとめ|与信管理規程でリスク管理・判断を統一する

与信管理規程は、信用リスクを見える化し、組織全体で判断を統一するための重要な仕組みです。部門ごとや担当者ごとに異なる判断を続ければ、売掛金の未回収や経営悪化につながる可能性もあり、こうした基準を策定する意味は大いにあるといえます。

AIを活用した「ニューロウォッチャー」ならば、取引先の信用リスクに応じた与信限度額が算出でき、継続管理機能によるリスクの早期察知が可能です。また、入会金や月々の基本料金の無い従量課金制のため、日常業務の中で精度の高い与信管理を低コストで実現可能です。

AGS株式会社は、豊富な支援実績と柔軟な対応力を生かして、企業ごとの課題や目的に合わせた最適な与信管理体制の構築をお手伝いします。

~ 「ニューロウォッチャー」導入事例をご紹介 ~

~ 「ニューロウォッチャー」導入事例をご紹介 ~

日々の与信管理業務や自社の管理体制に関して、お困りごとや気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。