倒産と破産の違いとは?倒産までの具体的な流れと察知する方法を紹介

「倒産」と「破産」は類似した言葉ですが、その意味に違いがあります。「倒産」は企業が財務的に行き詰まって事業を継続できなくなる状態を指し、「破産」は裁判所の監督のもとで進める債務整理手続きを指しています。

本コラムでは、「倒産」と「破産」の基礎知識から違い、破産の兆候、リスク回避策などを詳しく解説し、AIを活用した倒産予測ツールも紹介します。倒産の一般的な意味合いや、個人と法人での破産の意味の違いを正しく把握し、自社に与えるリスクを見極めましょう。

はじめに

企業経営において、取引先の倒産・破産は避けたいリスクの1つです。特に、中小企業の経営者や財務担当者にとって、取引先の経営不振は自社の資金繰りに大きな影響を及ぼしかねません。

本コラムでは、「倒産」と「破産」の違いを解説し、倒産に至る具体的な流れや、事前にリスクを察知するための方法を詳しく紹介します。

取引先の倒産リスクをいち早く察知し、具体的な対策を講じられる知識を身に付け、経営の安定化を目指しましょう。

倒産と破産の違いとは?

「倒産」と「破産」は、よく似た言葉ですが、それぞれ異なる意味を持つ言葉です。

倒産とは

「倒産」とは、企業が財務的に行き詰まり、事業を継続できなくなる状態を指します。この状態には、債務の返済が不可能になる「支払不能」や、負債が増大して経営が成り立たなくなる「経営破綻」など、さまざまなケースが含まれます。

重要なのは、倒産が必ずしも法的な手続きに基づくわけではない点です。例えば、事業を停止して私的整理に至るケースも倒産に該当します。このため、倒産には法的整理を伴う場合と伴わない場合があることを理解しておくことが大切です。

破産とは

「破産」は倒産の一種であり、「清算型」の法的手続きに分類されます。債務超過などを理由に、債務者が負債を返済できない状態に陥った際、裁判所の監督のもとで進められるものです。

破産手続きの目的は、債務者の資産を整理して債権者に公平に配分することです。法人の場合には、破産手続きが完了すると、会社が解散し事業活動が完全に終了します。

破産を検討するべき状況

「支払不能」と「債務超過」の主に2つの状態を満たしている場合、多くは破産を検討するべき状況であるといえます。

「支払不能」とは、支払い能力を欠いている状態のことです。債務者の負債額が資産額を上回っており、かつ、債務を継続的に支払っていくことが出来ない客観的な状況を指します。例えば、手元に現金がなく、借金の返済が遅延している場合などが該当します。この状態は、一時的な資金繰りの悪化ではなく、支払いを継続的に行うことが困難であると判断される場合に適用されます。

「債務超過」とは、負債総額が資産総額を上回っている状態のことです。貸借対照表(バランスシート)上の負債が資産を上回っている状態が継続し、事業を継続しても回復の見込みがない場合に、法人破産を検討する大きな理由となります。なお個人破産においても、この状態は判断材料となりますが、より重要視されるのは「支払不能」の状態です。

ただし、上記のような状況になったとしても、すぐに破産手続きに進むとは限りません。弁護士などの専門家に相談し、破産以外の解決策(任意整理、特定調停、民事再生など)についても検討します。

特に、法人破産を検討する場合、事業を継続する可能性がないか、再建型の倒産手続きを選択できないかなどを慎重に判断する必要があります。また、破産手続きには費用がかかるため、財務状況を正確に判断し、専門家と相談しながら適切なタイミングを見極めます。

倒産には破産以外にも手続きがある

倒産には「破産」以外にも複数の手続きが存在します。倒産は、手続きの目的によって「清算型」と「再建型」の大きく2種類に分けられます。

| カテゴリー | 手続き方法 | 内容 |

|---|---|---|

| 精算型 | 破産 特別清算 |

破産や特別清算を通じて、事業を終了し資産を処分する手法 |

| 再建型 | 民事再生 会社更生 |

会社更生法や民事再生法を活用し、事業を継続しながら財務を立て直す手法 |

それぞれの具体的な特徴を以下で解説します。

破産

「破産」は、債務者が所有する資産をすべて整理し、債権者に公平に配分するための法的手続きです。裁判所へ申し立てを行い、破産管財人が選任され、資産の管理や換価を担当します。

破産手続きの期間は、通常3か月から1年程度です。ただし、債務者の資産が多い場合や、債権者が多数存在する場合は、さらに時間を要する可能性があります。

なお、法人と個人でも破産に違いがあります。個人破産(自己破産)は、債務者個人の経済生活の再生を目的としており、裁判所が免責を許可すれば、借金の一部または全額が免除されることがあり、生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残すことも可能です。ただし、税金や養育費など一部の負債は免責の対象外です。

また、手続きも異なり、個人破産では財産がほとんどない場合など、手続きが比較的簡素な「同時廃止事件」として扱われるケースが多く、破産管財人が選任されない場合があります。

特別清算

「特別清算」は、株式会社を対象とした「清算型」の法的手続きです。会社が解散を決定し、事業継続が困難な状況で、負債の整理を進めるために利用されます。この手続きでは、債権者と債務者が協議を行い、合意を得ながら負債を整理する点が特徴です。裁判所が監督役として関与し、手続きの公平性と透明性を担保します。

破産と異なり、特別清算は円満な解決を目指すのが目的です。債権者と債務者の協力が不可欠であり、合意が得られない場合には手続きが滞る可能性があります。また、裁判所が管財人を選任して主導する破産に比べ、進行には一定の柔軟性が認められています。

民事再生

「民事再生」は、企業が事業を継続しながら財務を立て直すための「再建型」の法的手続きです。この手続きでは、債務者が経営権を保有したまま、裁判所の監督のもとで再建計画を策定します。再建計画では、債務削減や支払い条件の見直しが行われ、企業の経済的な回復を目指します。

民事再生制度は、中小企業から大規模企業まで幅広く利用されています。特に、雇用の維持や地域経済への影響を抑える効果が期待できるため、事業存続を重視する企業にとって重要な選択肢です。裁判所の関与により透明性が確保され、債権者からの信頼も得やすくなります。

会社更生

「会社更生」は、大規模企業の再建を目的とした「再建型」の法的手続きです。この手続きでは、裁判所が強い権限を持ち、経営陣の解任や管財人の選任が行われます。経営権は管財人に移り、企業の再建計画が策定され、計画に基づき再建が進められます。

会社更生の特徴は、債権者への公平な債務整理を図りながら、企業の事業継続を可能にする点です。特に、大規模な雇用を維持し、地域経済への悪影響を最小限に抑える効果が期待されます。また、裁判所が関与することで、手続きの透明性と信頼性が高まります。

会社更生制度は、大企業が深刻な財務危機に直面した場合に適した選択肢です。ただし、再建計画の実現には高度な調整が求められるため、専門家の支援を受けながら進める必要があります。

倒産(破産)手続きの流れ

破産手続きの主要なステップは、以下の通りです。

- 破産申立

- 破産管財人の選任

- 資産の換価

- 債権者集会

- 配当

各手続きがどのような目的で行われるのかを理解し、取引先の倒産リスクに適切に対応できるようにしましょう。

1. 破産申立

破産手続きは、債務者または債権者が裁判所に破産を申し立てるところから始まります。債務者が自ら申し立てる場合は、「支払不能」に陥った状況を証明する書類を裁判所に提出します。一方、債権者が申立を行う場合は、債務者が返済不能であることを証明する必要があります。

裁判所は、提出された申立書を精査し、手続き開始の条件を満たしているかを判断します。条件が整っていれば、破産手続きが正式に開始されます。裁判所が保全措置を講じるため、資産の隠匿や不当な流出の防止が可能です。

2. 破産管財人の選任

破産手続きが開始されると、裁判所は破産管財人を選任します。破産管財人は、手続き全体を監督し、債務者の財産を調査・管理・換価する役割です。破産管財人は、債務者が所有するすべての資産を適切に把握し、管理を進めます。

さらに、破産管財人は、会社代表者などの債務者の不正行為や財産隠匿がないかを調査しなければなりません。これにより、手続きの透明性が確保され、債権者間の公平性が守られます。債権者に対して定期的な報告を行ってくれるため、進行状況の共有がスムーズに実施されます。

破産管財人の選任は、破産手続きの公正性と効率性を高める重要なプロセスです。適切な管理を通じて、債権者への公平な配分が実現します。

3. 資産の換価

破産管財人は、債務者が所有する資産を換価(売却)し、その資金を債権者への配当原資とします。対象となる資産は、不動産・動産・預貯金・有価証券などです。適正な市場価格で売却することで、公平な分配が実現します。

大規模な資産が含まれる場合には、オークションや競売が活用されます。これにより、効率的な換価が可能です。売却で得られた資金は裁判所の監督下で配当計画に組み込まれ、債権者に分配され、債務整理が進みます。

4. 債権者集会

債権者集会は、破産手続きの進捗を確認する重要な場です。この集会では、破産管財人が資産の換価結果や配当計画を報告します。また、債権者が意見を述べたり、異議を申し立てたりする機会も設けられます。

裁判所の監督下で行われるため、手続きの透明性が確保されることが特徴です。債権者間で合意が形成されると、配当計画が正式に承認され、次の手続きへ進めます。集会は、債権者全体の利益を調整する役割を果たします。

債権者集会は、破産手続きの円滑な進行と、公平な配分を実現するために欠かせないプロセスです。

5. 配当

配当は、破産手続きの最終段階です。換価された資産が、法律に基づく優先順位に従って債権者へ分配されます。担保付き債権者が優先され、その後に一般債権者への配分が行われます。

配当金額は、債務者が保有していた資産の規模や、債権の総額によって異なります。全額が支払われるケースは少なく、一部のみが返済される場合が多い傾向です。配当が完了すると、破産手続きは終了します。

取引先の破産・倒産を察知するには与信管理が重要

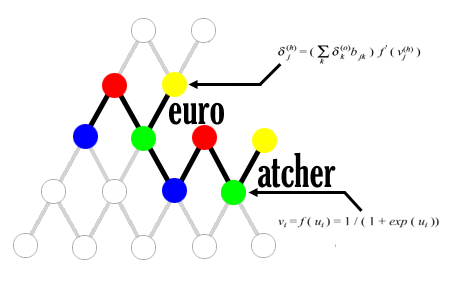

取引先の倒産リスクを軽減するには、取引先の経営状態を早期に把握する必要があります。リスクの高い取引先を見逃すと、自社の経営に深刻な影響を与えます。取引先の破産等による倒産リスクへの対応でおすすめなのが、与信管理サービス「ニューロウォッチャー」です。

「ニューロウォッチャー」は、AI技術を活用したスコアリングモデルにより企業の信用格付を判定します。また、格付や企業情報の変化を通知する継続管理機能により、取引先の危険な兆候を早期に察知し、支払条件の見直しやリスク回避の早期判断が可能となります。

「ニューロウォッチャー」を導入することで、取引先の倒産による貸倒リスクを未然に防ぎ、取引基盤を安定化させる効果が期待できます。信頼できる与信管理を通じて、安全な経営環境を築いていきましょう。

まとめ

取引先の倒産や破産は、企業経営において避けられないリスクの1つです。「倒産」と「破産」の違いを理解し、手続きの流れや特徴を把握することで、経営リスクへの対応力が高まります。特に、取引先の経営状況を早期に察知するためには、適切な与信管理が欠かせません。

AGS株式会社が提供する与信管理サービス「ニューロウォッチャー」では、AI技術を活用し、取引先の信用格付をその場で判定します。このツールを導入すれば、取引先の倒産による貸倒リスクを未然に防ぎ、安定した取引基盤を構築することが可能です。さらに、日常の業務においてもリスク管理を強化することで、経営の安全性を向上させることができます。取引先の倒産による貸倒リスクを適切に管理し、経営の安定化を目指しましょう。

資料請求やお問い合わせを通じて、具体的な活用方法や導入事例をご確認いただき、「ニューロウォッチャー」の活用をご検討ください。