与信限度額の基本:不良債権リスクを回避するために

与信限度額とは?なぜ必要?

与信限度額とは、企業が取引先に設定する債務上限額のことです。

掛取引の上限額を決め、不良債権化リスクをおさえます。

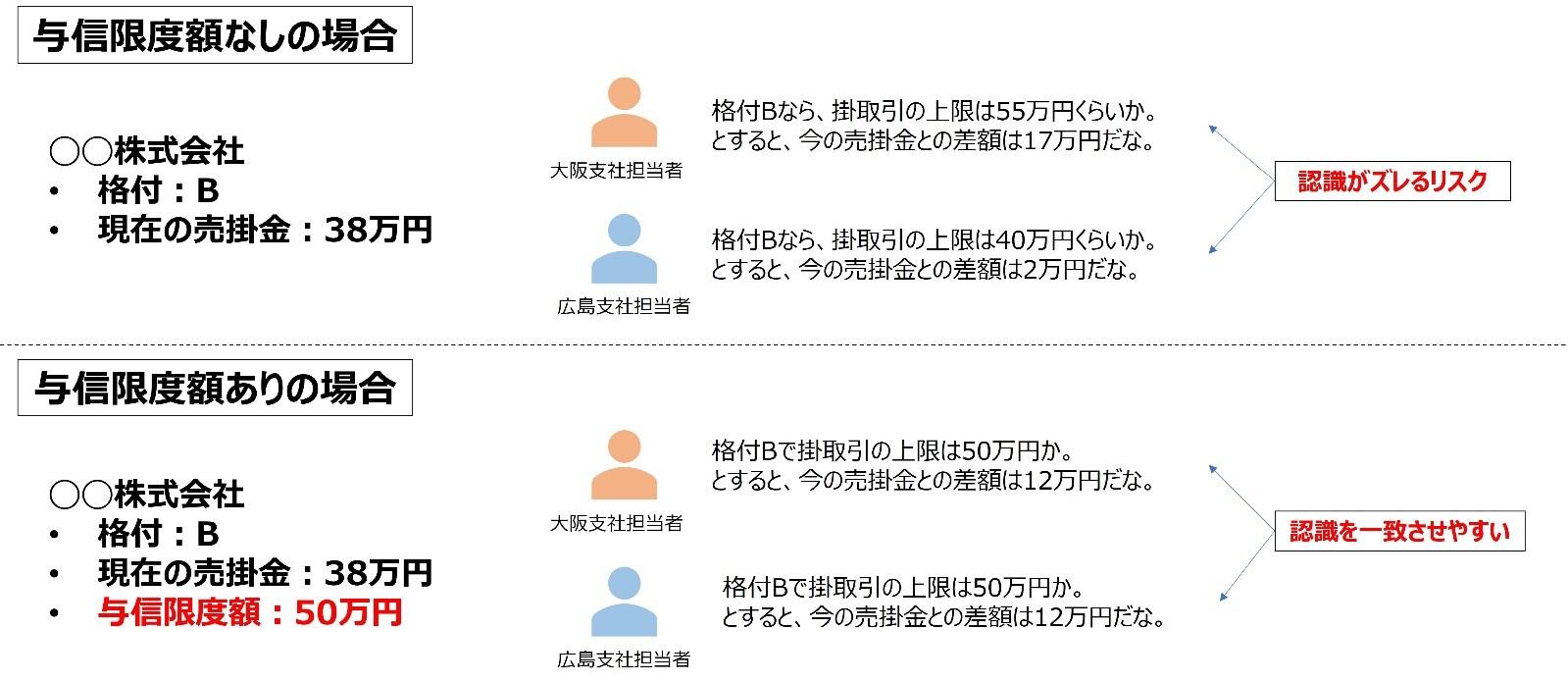

たとえば、格付の情報だけでは、取引先の与信限度額の認識を社内で共有できない恐れがあります。

支社ごとの判断で取引した結果「債務総額が適正額を上回っていた」などのリスクも考えられるでしょう。

しかし、与信限度額を明示すれば、以下のように認識を社内で共有しやすくなります。

以上の理由から、与信管理を行っている会社の8割以上が与信限度額を設定し、不良債権化リスクの最小化に努めています。

与信限度額の設定方法と判断基準

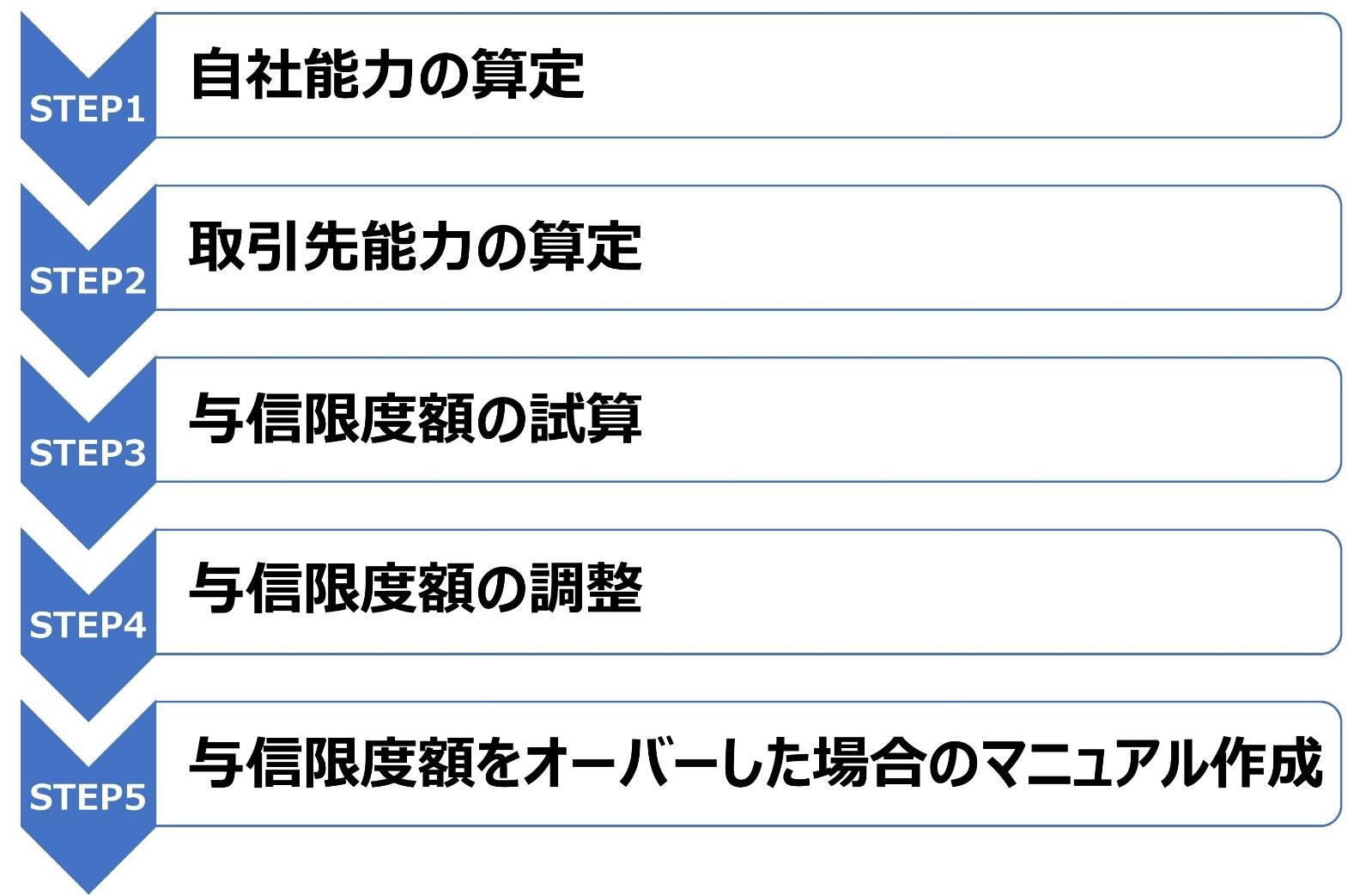

与信限度額の設定方法には複雑なものもありますが、手順を踏むことで負担を軽減できます。

本章では、与信限度額の設定5ステップと、各設定基準を解説します。

STEP1:自社能力の算定

自社能力は与信限度額の設定基準の1つです。

自社能力の指標はさまざまですが、売掛金最大額を目安とする方法や、自社純資産から設定する方法などがあります。

計算のしやすさや精度は算定方法によって異なるため、取引先の数などを考慮し、自社の状況に適した方法を選ぶのが一般的です。

STEP2:取引先能力の算定

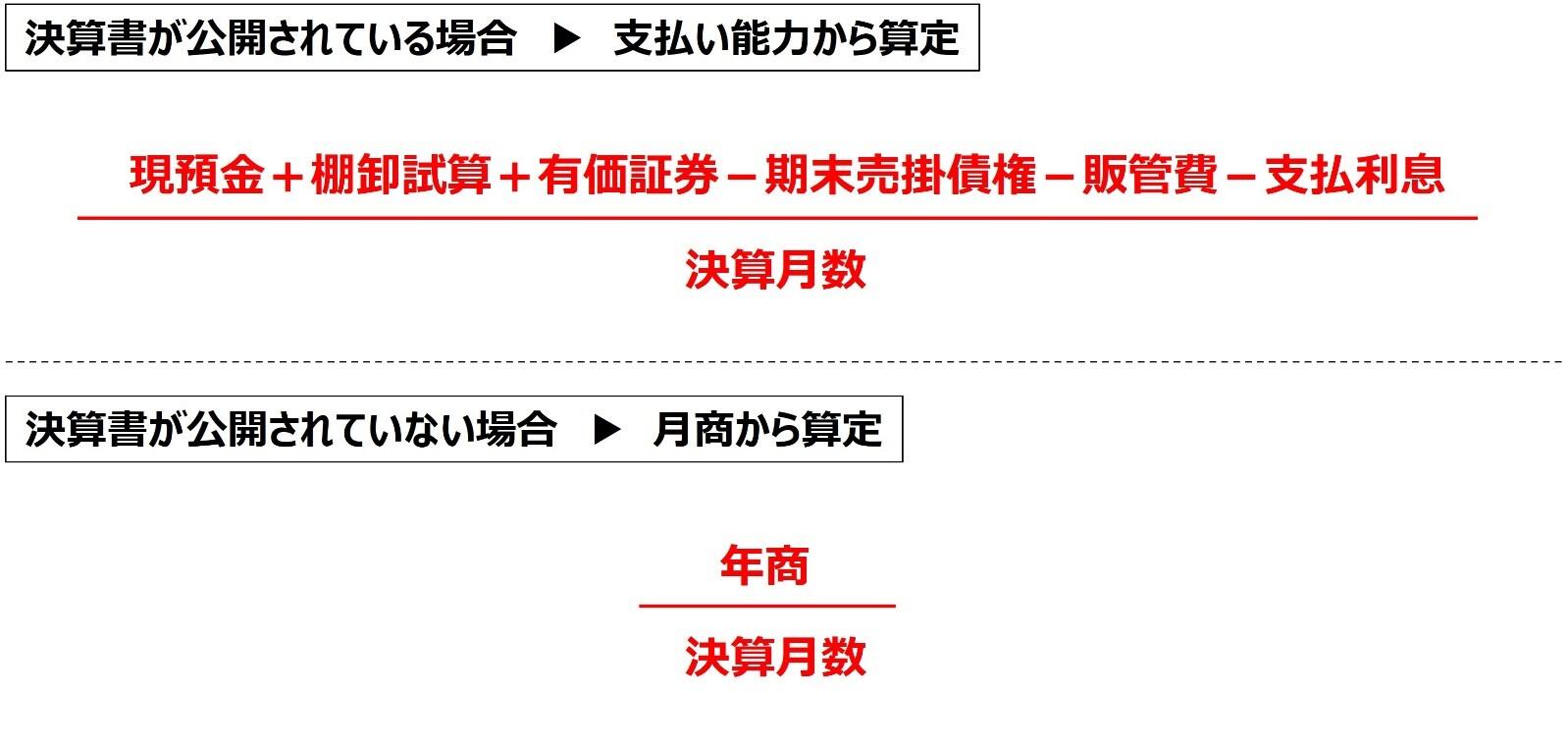

与信限度額を決めるためには、取引先の支払い能力を分析しなければなりません。

算定には、財務情報・経営方針・信用状態などを参考にします。

算定方法は主に次の2つです。

決算書を利用すれば、より精度の高い数値を算出できます。

ただし、決算書を公開している企業は全体の約20%にすぎません。

そのため、月商から算定する方法を採用している企業が多いです。

☆データ以外の要素も参考にしよう

決算書や月商だけではなく、数字には表れない要素も考慮しましょう。

とくに、決算書を閲覧できない場合は分析材料が限られます。

取引先を訪問して観察したり、同業他社から情報を得たりすることも有効です。

ただしその場合、客観性の確保に細心の注意を払う必要があります。

STEP3:与信限度額の試算

信用度と支払い能力を基準に、全取引先の与信限度額を試算します。

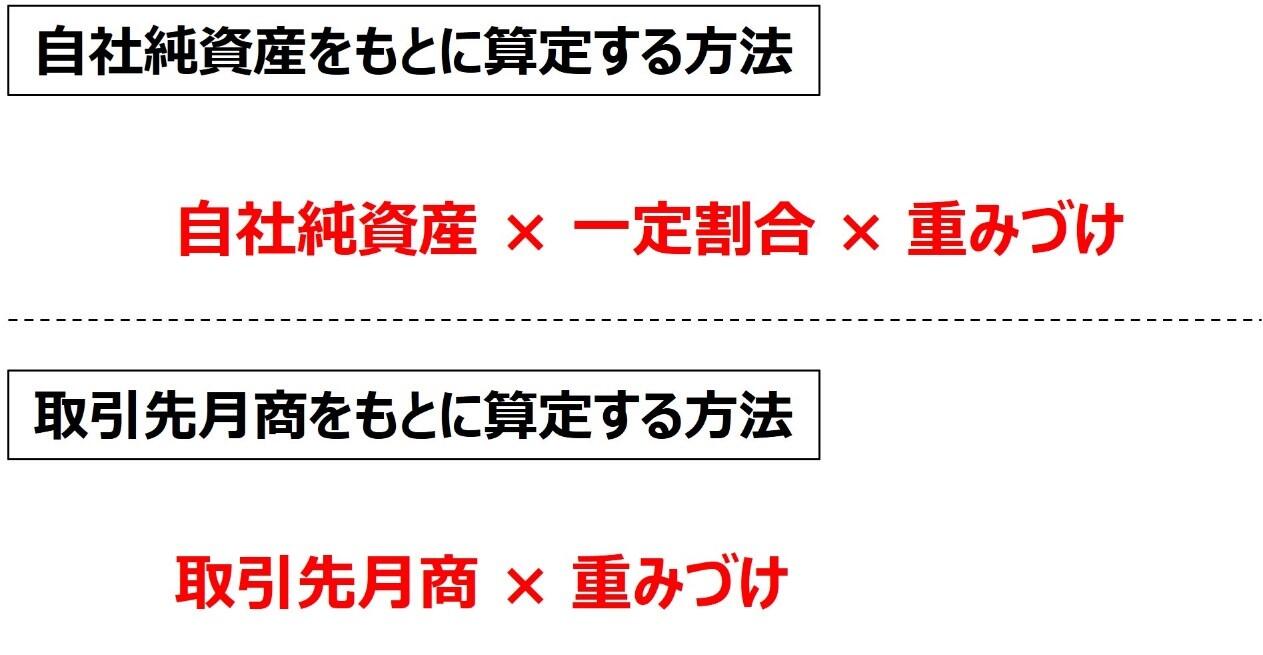

与信限度額の算出方法は複数ありますが、今回は自社純資産基準で算定する方法と、取引先月商基準で選定する方法をご紹介します。

経営方針などを考慮し、自社に適した計算方法を選んでください。

一定割合とは、不良債権以外のリスクに備えるためのもので、一般的には10%で設定します。

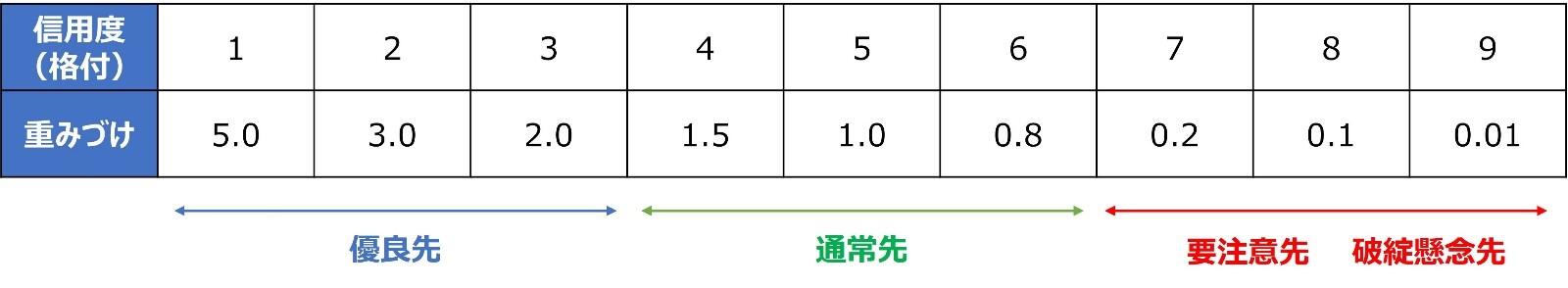

一方「重みづけ」は、与信限度額に取引先の信用度を反映させるための数値です。

次のような関係表を設定することで、信用度による差別化が可能になります。

なお、弊社が提供する与信管理サービス「ニューロウォッチャー」には、金融機関で培ったノウハウにもとづく、高精度の評価制度が採用されています。

取引先の信用度を9段階に格付し、結果に応じた取引シェアの決定と与信限度額算出が可能です。

STEP4:与信限度額の調整

各取引先の与信限度額を現場担当者に提示し、彼らの意見も参考に金額を調整します。

このとき、与信限度額だけでなく、判断材料として使った指標も併せて示すことがポイントです。

与信限度額設定のプロセスがわかることで、現場側も金額の妥当性を協議しやすくなります。

また、現場の声への対応には客観性を意識します。

例えば、与信限度額の引き上げを求められた場合には、その必要性を示す客観的な根拠を提出させるとよいでしょう。

STEP5:与信限度額をオーバーした場合のマニュアル作成

万が一、売掛金が与信限度額をオーバーした場合に備えて、マニュアルを作成しましょう。

与信限度額の超過をいち早く察知し、迅速に対応できるよう、対処法の確立と社内での共有が必要です。

与信限度額は定期的に見直そう

与信限度額は、最低でも年に1度は見直すようにしましょう。

取引先が好調だったにもかかわらず急激に業績を落とす場合もあれば、逆に急成長する企業もあります。

こうした変化を見逃さず、適切な与信限度額を設定することで、取引でのリスクを最小限に抑えることができます。

ただし、多くの取引先を抱える企業にとって、定期的な見直しは大きな負担です。

そこで「ニューロウォッチャー」のような与信管理サービスの活用が効果的です。

与信管理サービスを活用することで、与信限度額の自動算出や一括管理が可能となり、効率的かつ正確な与信管理が実現できます。

与信限度額設定の5つの注意点

与信限度額の設定を誤ると、適正額と異なる金額が社内で共有されます。

とくに、適正額を上回る与信限度額を共有した場合は、会社の資金繰りに致命傷を与える可能性もあるでしょう。

取り返しのつかない事態を避けるため、与信限度額設定でとくに注意するべき5点をご紹介します。

1. 売掛債権額=与信限度額ではない

過去の売掛債権額を与信限度額に転用するのは不適当です。

今後大規模な取引が発生した場合や、取引先の業績悪化に対応できない可能性があります。

与信限度額は、取引先の現状と将来性を照らしあわせて設定しましょう。

2. 与信限度額に販売目標を反映してはいけない

販売目標と与信限度額は切り離してください。

売上目標への意識が、判断の客観性を損ねる可能性があるためです。

この点には、営業担当者だけでなく経営側の理解も不可欠でしょう。

3. 同業他社の与信限度額を注視する

自社と同規模の同業他社が取引先の与信限度額を極端に下げた場合、自社が把握していないリスクが生じた可能性があります。

同業他社の動向をチェックし、取引先の変化をいち早く察知できる体制を築きましょう。

4. 財務諸表だけで月商は測れない

製氷業など、月の収入差が激しい業種では「月商=月間収入」とは限りません。

そのため、取引先の性質差をカバーできる計算方法を採用する必要があります。

幅広い業種と取引がある企業では、とくに注意が必要です。

5. 財務比率には落とし穴がある

財務比率だけを見ていると、取引先能力を正確に認識できない場合があります。

財務比率が同じでも、売上高1億円の企業と1,000億円の企業では企業体力の差は明らかです。

比率や割合だけでなく、実際の数値にも目を向けましょう。

まとめ

与信限度額とは、企業が取引相手に設定する債務上限額のことで、掛取引の上限額を決めて、不良債権化のリスクをおさえます。金額は自社能力と取引先能力をもとに設定され、設定後も年に1度程度のメンテナンスが必要ですが、取引先が多い場合は担当者の作業負担が大きくなります。

そうした場合におすすめなのが、独自ノウハウによる格付や、与信限度額の自動算出機能が備わっている与信管理サービスです。

たとえば弊社が提供する「ニューロウォッチャー」は、金融機関の融資審査ノウハウにもとづき、信頼性の高い格付・与信限度額計算を提供しています。

対象企業の情報更新を通知する機能や、格付が変化した企業のみを再格付する機能もあるため、メンテナンスも効率化可能です。

また、費用は完全従量制を採用しており、格付機能は1件1,200円、一括洗替(更新処理)は1件600円でご利用いただけます。

入会金や基本料などが生じないため、他社製品と比較してもコストパフォーマンスが高いサービスです。

以下から紹介資料をご請求いただけますので、気になる方はお気軽にご連絡ください。