債権保全で企業の資金を守る:基礎知識から事前対策まで徹底解説

はじめに

企業間の取引で発生する売掛金や貸付金が、確実に回収できるかどうかは企業経営の安定に直結します。しかしながら、取引先の経営状態は外部からは把握しにくく、支払い延滞や倒産などのリスクを常に抱えているものです。

本コラムでは、債権保全の基礎知識から事前対策のポイント、そして万が一の回収手順までを幅広く解説します。安定したキャッシュフローを維持するための具体策について、知識を深めましょう。

企業間取引における債権保全の重要性

企業間取引では、売掛金や貸付金などの多種多様な債権が発生します。相手先からの支払いが滞ったときの備えがあるかどうかで、経営に及ぼす影響は大きく異なります。

例えば、取引先が急に支払いを延滞し、その後倒産に陥ってしまった場合、事前のリスク対策が不十分であると、自社が債権を十分に回収できず、大きな損失を被る可能性があります。このようなリスクを避けるために、「債権保全」という考え方が欠かせません。

「債権保全」とは、将来にわたって債権が回収不能にならないよう、契約段階で担保や保証を設定したり、取引開始後も継続して与信管理を行ったりすることで、債権の未回収リスクを抑える取り組みです。

相手企業の資金繰りや経営状態は外部からは把握しにくいため、契約の前後を通してモニタリングを行い、もしもの時には早期に動ける体制を整えておくことが重要です。

特に中小企業では、一度の債権未回収が全体の資金繰りを圧迫し、経営そのものを危うくするリスクがあります。契約書の作り方ひとつで債権回収の可否が変わることもあるため、必要なルールを理解したうえで具体策を講じることが安定した経営の近道です。

主要な債権保全の手段と法的ポイント

ここでは、債権保全のための代表的な対策を体系的に整理し、実務で活用するうえでの法的なポイントもあわせて解説します。

契約の段階で担保権や連帯保証人を設定しておくことで、万が一支払いに関するトラブルが発生した場合でも、債権の回収を優先的に進めやすくなります。

ただし、こうした対策を講じていても、すでに他の債権者が担保を設定していたり、保証人に十分な支払い能力がなかったりする場合には、確実に回収できるとは限らないため注意しておきましょう。

1.抵当権

例えば、抵当権(不動産を担保に取る仕組み)を設定すると、相手方が倒産しても他の債権者より先に回収できる可能性が高まります。

しかし、抵当権の優先順位は「登記の先後関係」によって決まるため、ほかの債権者がすでに先順位の抵当権を持っている場合は後回しになることもあります。

取引先の担保状況を事前に調査し、専門家の意見を参考にしながら適切に設定しましょう。

2.契約段階での対策

契約段階でのリスク対策を怠ると、いざ債権を回収しようとしたときに問題が発生します。例えば、支払い条件や遅延損害金の規定があいまいだと、相手方が支払いを延滞した先にどこまで請求できるか不透明になります。

公的に一定の強制力を有する公正証書などで債権名義を確保しておくと、万が一のときに裁判手続きを簡略化できるというメリットがあります。ただしこのメリットを活用するには、金銭支払いを目的とし、かつ「強制執行認諾文書」を明記している公正証書であることなどの、一定の要件を満たさなければなりません。

契約書づくりは地味に思われがちですが、将来の紛争を回避するうえで大変重要なプロセスです。

最近では契約書のテンプレートを使う企業も増えています。しかし、取引の実態に合わせて条項を見直し、必要な箇所を専門家と相談しながら公正証書化することで、より確実に債権を守ることができます。

3.契約書の重要条項

契約書を作成するときには、支払い条件や利息の取り決め以外にも、連帯保証人の有無や遅延損害金の設定など、必要に応じてさまざまな要素を盛り込みましょう。

連帯保証人がいれば、主債務者(取引先)が支払い不能になった場合でも、保証人から回収することができます。ただし、個人保証は保証人の生活や財産に大きな影響を及ぼす可能性があるため、近年では、「経営者保証ガイドライン」などに基づき、慎重な対応が推奨されています。

法人保証や信用保証協会の利用など、保証人に過度な負担をかけない契約形態もあわせて検討するとよいでしょう。

また、遅延損害金を設定することで、相手に対して「支払いを遅らせないでほしい」という抑止力として機能させることができます。

契約書に細かなルールを盛り込むことについて「信頼関係を損なうのではないか」と懸念されることもありますが、事前に対応策を定めておくことで、トラブルが発生した際にも感情的な対立を回避しやすくなるというメリットがあります。

4.担保権の設定

契約段階での対策には、担保権を設定する方法もあります。取引先の不動産に担保権(登記を行うことで、債権を回収する権利を確保する仕組み)を設定すると、取引先が倒産しても自社の債権を優先的に回収できる可能性が高まります。

ただし、実際に担保を設定するには、登記の優先順位、不動産の評価額の変動、そして取引先からの同意といった複数の条件を慎重に検討する必要があります。

こうした担保の代表例として、「抵当権」や「譲渡担保」、「保証人」などがあります。以下でそれぞれの特徴と使い分けを見ていきましょう。

●抵当権と根抵当権

不動産担保の代表的な方法が抵当権ですが、長期的に取引が続く場合は、「根抵当権」を検討する必要もあります。

抵当権は債権にだけ効力を持ちますが、「根抵当権」は、上限額(極度額)を決めてその範囲であれば何度も借入・返済を繰り返せる抵当権の一種であり、将来発生する債権まで含めて担保にできる点が特徴です。

ただし、根抵当権には前述の通り上限額を設定する必要があり、そのため手続きが複雑になることもありますが、将来的なリスクを包括的にカバーできるメリットは大きいため、必要に応じて専門家と相談して導入する企業も多いです。

●動的譲渡担保と債権譲渡担保

在庫や機械設備など、不動産以外の資産を担保に取る方法としては、動的譲渡担保や債権譲渡担保が挙げられます。

「動的譲渡担保」とは、企業が保有する在庫や製品を担保として差し出す仕組みです。もう一方の「債権譲渡担保」は、売掛金や貸付金などの債権を譲渡する形で担保を設定します。どちらも公示手続きや登記が求められるため、契約時に専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

取引先が保有する動産や債権の資産価値や流動性を正しく判断できれば、不動産を担保にできない場合でも回収を確保しやすくなります。

●保証人の活用

担保物件を用意できない場合は、保証人を設定するという方法があります。連帯保証人を付ければ、主債務者が支払えなくなった場合でも、保証人から代わりに支払ってもらえる可能性があります。

ただし、保証人の資産や収入状況を考慮しなければ、期待通りに回収できない可能性もあります。さらには前述の通り、個人保証や信用保証協会の利用なども検討し、保証人に過度な負担が生じないよう慎重に対応することが重要です。

入金遅延が起きた場合の初期対応

実際に入金が遅れたときは、早めに相手方と連絡を取り、その原因を確認しましょう。数日の遅れなら単純な手続きミスの可能性もありますが、たびたび遅れる場合は資金不足のサインかもしれません。相手方に理由を聞いたうえで、新たな支払いスケジュールを決めたり、契約内容を再交渉したりすることが必要となります。

また、口頭での約束に頼ると、いざというときに履行してもらえないリスクが高まります。合意した内容は必ず書面に残し、場合によっては追加の担保を検討するなど再発防止策を講じましょう。

内容証明郵便の送付

相手方が支払いに応じず連絡も取れない場合は、内容証明郵便を送付します。送付にかかる費用は数千円程度ですが、法的措置に進む意思を相手方に示せる点で効果的です。相手方がこれを受けて交渉に応じてくれるケースも多く、結果的に円滑に解決することもあります。

法的手段を講じる場合

任意交渉でも解決が難しいときは、仮差押えや訴訟といった法的手段に移行します。相手方が財産を隠したり勝手に処分したりしないよう、まず仮差押えを行って財産を保全するケースが多いです。これにより、裁判所の判断が確定した段階で回収に踏み切れる可能性が高まります。

ただし、仮差押えの申し立てには「緊急性がある」という説明や担保金の用意などが必要です。裁判所への申立書や証拠資料も求められるため、手続きは複雑であり、準備と対応に慎重さが要求されます。

手続きのハードルは決して低くありませんので、専門家の助言を受けたり、必要な資料をしっかりと準備したりすることが重要です。

まとめ|債権保全で企業のキャッシュフローを安定させよう

債権保全とは、企業のキャッシュフローを安定させるうえで不可欠な仕組みです。契約段階での備えと継続的な与信管理に加え、入金遅延時の迅速な対応体制を整えることで、リスクを最小限に抑えられます。

公的機関や調査会社の提供する企業データや倒産動向の情報、専門家の解説なども活用しながら、自社の業界に適した最善の対策を整えることが重要です。

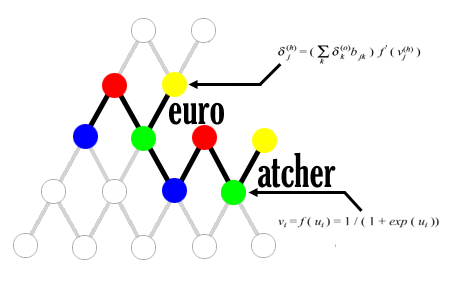

AGSの与信管理サービス「ニューロウォッチャー」では、全社的な与信管理の強化を支援します。以下に、「ニューロウォッチャー」導入により、与信管理ルールを整備し、全社的にリスク管理体制を強化した事例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

どこから手をつければよいか分からない場合は、外部の与信管理サービスやコンサルタントに相談するのもひとつの選択肢です。特に大口の新規契約が増えてきた段階などでは、わずかな油断が後に大きな痛手となる可能性があります。

専門家や専用のサービスを利活用することで、債権リスクの管理体制を整備し、社内で債権保全の仕組みを早めに固めておけば、安心して事業を拡大できるでしょう。