建設業における与信管理のポイントとは? 取引先の信用を見極め、安定した経営を実現する方法

はじめに

建設業界での成功には、質の高い技術や信頼性のある作業だけでなく、取引先の信用を見極めることが不可欠です。特にプロジェクトの期間やコストの規模が大きくなりがちで、資金繰りや納期管理が他の業種よりも複雑になります。

そのため、信用情報の収集と管理を適切に行うことが重要です。取引先の信用情報を継続的にモニタリングし、予防策を講じることで、未回収リスクを抑え、安定した経営を実現することが可能です。

たとえ自社がどれほど素晴らしい製品やサービスを提供していても、取引先の信用度が低ければリスクが発生する危険性があります。支払い遅延や倒産などの問題が起こると、予定していた売り上げや資金繰りの計画が一気に崩れてしまいます。

本コラムでは、建設業における与信管理の重要性や基礎的なチェックポイント、システム導入のメリット、さらに成功事例と失敗事例から学ぶポイントを詳しく解説します。これを通じて、建設業における経営の安定性を向上させるための具体的な手法について理解を深めましょう。

建設業における与信管理の重要性

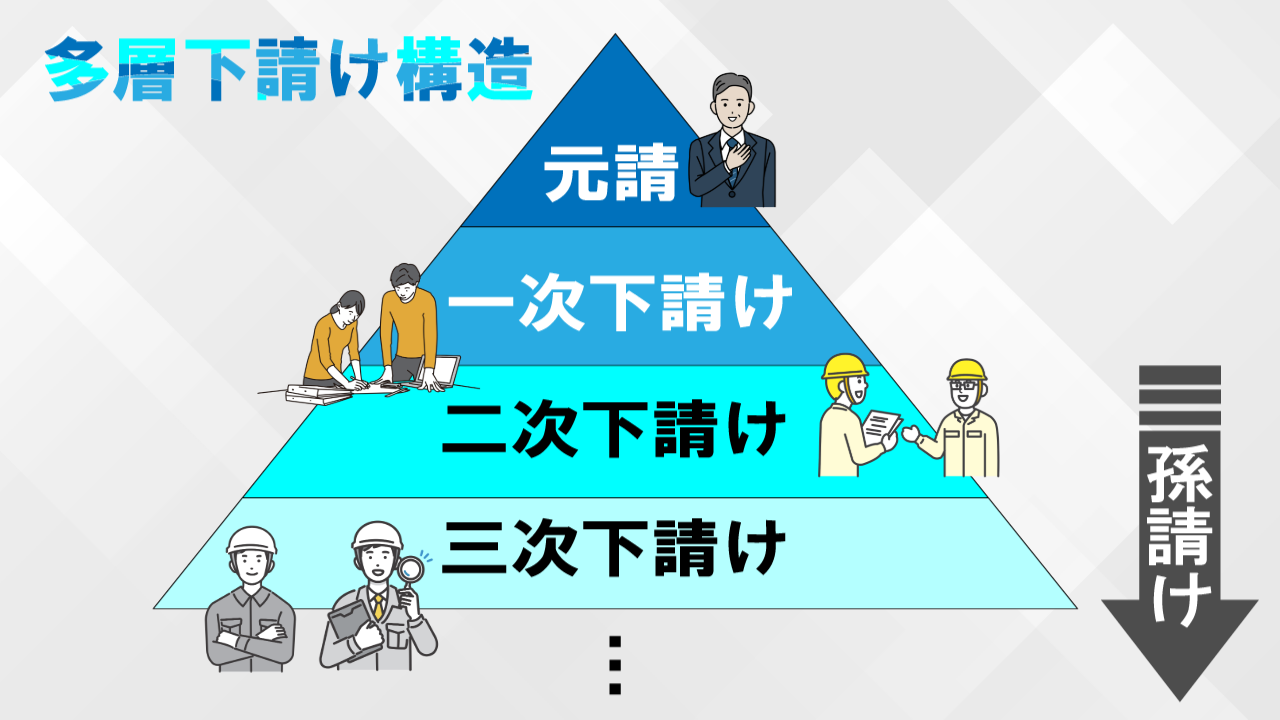

建設業界では、多段階下請け構造が一般的であり、工事が進むにつれて一次下請けや二次下請け、さらには孫請けへと取引先が広がっていきます。こうした構造のもとでは、関わる企業の数が増えれば増えるほど、どこか1社が経営危機に陥ったときの影響範囲が大きくなりがちです。

しかも、建設業は1件あたりの取引金額が高額になりやすいことに加え、完了までに長い期間を要することが一般的であるため、もし相手先に支払い能力の問題が生じると、未回収リスクが一気に現実化してしまいます。

さらに昨今では、景気変動や社会情勢の不確定要素が積み重なっており、企業の倒産リスクが以前より高まっていると指摘されています。例えば、新型コロナウイルスの影響が本格化した時期には、資金繰りの不安を抱える下請け企業が増え、資材調達の遅延や人材不足から工期そのものが遅れるケースも見られました。

こうした環境のなかで安定した経営を続けるためにも、取引先の信用状況をあらかじめ把握しておく与信管理の重要性はますます高まっています。小さなほころびを見落とすと、後から急に大きなリスクに直面する危険性があるため、早期にリスク情報を取り込み、経営判断に役立てられる仕組みが求められます。

建設業特有のリスクとトラブル事例

建設業界では、取引先の経営悪化や倒産にともなうトラブルが後を絶ちません。実際に下請け会社が突然倒産してしまい、工事代金が回収できなくなるだけでなく、代わりの下請けを探すための時間とコストがかさんで工期全体が遅延してしまう事例がしばしば報告されています。

特に「工事代金の未回収」や「連鎖倒産」といったケースは深刻で、被害が1社にとどまらず、連鎖的に多くの企業を巻き込む危険性があります。

国土交通省の資料を見ても、建設業の倒産件数は景気の波に敏感に反応しやすいことがわかります。少し前の不況時期には、メインの元請けが経営破綻したことで下請けや孫請けにまで資金ショートが波及し、多くの企業が連鎖的に事業継続を断念する事態が生じました。

こうしたリスクが高まる背景には、仕事量や請負金額の変動が大きい建設業界特有の構造があります。とりわけ下請け・孫請けという立場だと、元請け企業(または上位の請負業者)に関する十分な情報を得にくいという問題が存在します。

そのため、本来なら事前に調査しておくべき信用度の確認が後手に回ってしまい、結果として倒産時のダメージをまともに受ける事例が多いというわけです。

未回収リスクが及ぼす経営への影響

工事代金や資材費といった大きな金額が未回収となると、まずキャッシュフローが大きく乱されます。資金的な余裕があるときなら持ちこたえられるかもしれませんが、下請けへの支払いが重なるタイミングで未回収が発生すれば、資金繰りが一気に厳しくなる可能性があります。

実際の現場では、資材購入費が払えずに工事が進められなくなったり、人件費の支払いが滞ることによって作業員が離れたりといった悪循環が起こることが珍しくありません。

建設業では、ひとつひとつのプロジェクトの規模が大きく多額の金額を伴います。そこに焦げ付き(貸付金や売掛金が回収不能になること)が生じると、たとえそれが一度きりの問題であっても経営そのものを大きく揺るがす危険性があります。

特に中小規模の建設会社では、数千万円単位の債権を回収できないことが、直接的な倒産要因になる可能性があります。与信管理を疎かにしたまま仕事を受注してしまうと、大きなリスクを抱えることになります。

債権管理についてはこちらのコラム記事も参照してみてください。

下請け、孫請けとの取引管理上の盲点

多段階下請け構造が一般的な建設業界では、取引の上流にいる会社の与信情報ばかりに目を向けていると、下流側に潜むリスクを見落としかねません。

例えば、ある工事案件の元請けの信用度は高くても、その元請けがさらに下請け・孫請けに依頼している工事の実情が不透明な場合、最終的に自社(下請け・孫請け企業)に影響が及ぶ可能性があるのです。

下位の企業が経営難に陥り、資金繰りが逼迫して工期の遅れや作業の中断を招いた結果、元請けや他の下請けも巻き添えになるといった連鎖的なリスクも現実的に考えられます。

こうしたリスクを最小限にするためには、取引先企業の表面的な情報だけを信用するのではなく、その背後にある経営実態をしっかりと調べる必要があります。

建設現場では、多くの書類や人材が関わるため管理が複雑になりがちですが、与信情報を丁寧に整理し、必要に応じて定期的にアップデートしていく仕組みを整えておくことがリスク低減のカギとなります。

与信管理の基礎と主要なチェックポイント

まず「与信管理」とは、「取引先の信用度を事前に調査・分析し、その結果に基づいて取引のリスクを評価・管理する活動」を主に指します。具体的には、取引相手が契約を履行できるかどうかを確認し、支払いの遅延や不履行が発生するリスクを最小限に抑えることです。

建設業では、下請け企業や資材業者などのさまざまなステークホルダーと連携して工事を進めるケースが多いです。そのため、取引先がどのような財務状況にあるのか、支払いの履歴に問題はないのか、業歴や経営者の評判は良好なのか、といった多角的な情報収集が欠かせません。

チェックすべきポイントとしては、財務状況を示す決算書(貸借対照表や損益計算書)などの数値情報があります。これには過去の赤字や負債額の推移はもちろん、資本金の額や資金調達の状況なども含まれるため精査が必要です。支払いの履歴や過去の取引先とのトラブル実績なども与信判断の重要な材料となります。

業歴が長い会社でも、近年になって急に業績が悪化している例もあるため、最新の情報を入手してこそ正確な判断が可能になります。さらに、実際に取引をしている他社からの評判をリサーチすることで、数字には表れない経営者の人柄や社内体制の質を知ることもできます。

これらの調査項目を総合的に評価することで、リスクの高い取引先かどうかを見極めることができます。あらかじめ作成した審査基準やチェックリストがあれば、担当者の判断にばらつきが出にくくなり、ミスや見落としを減らす効果が期待できます。

例えば、「資本金が○○万円以上」「業歴○年以上」「直近3期の決算が赤字でない」「支払い遅延の報告がない」など、具体的な基準となる条件を設定することで明確に合否を決めやすくなります。

建設業における与信管理のポイント

建設業における与信管理には、プロジェクトの進行状況に応じて、いくつかのポイントがあります。ここでは、以下の3つの段階におけるポイントについて確認します。

- 取引開始前

- プロジェクト進行中

- プロジェクト終了後

取引開始前におけるポイント

新規の取引を検討する段階では、まず企業情報の収集から始まります。決算書や商業登記簿の確認、さらには他の取引先からの口コミなど、多方面から情報を得ることが大切です。

条件をクリアして無事契約を締結した後も、定期的に相手先の財務状況や支払い遅延の有無をモニタリングし、問題があれば早めに交渉や対応策を検討する必要があります。

プロジェクト進行中におけるポイント

建設プロジェクトには長期間を要するケースも多いため、プロジェクトの完了までに取引先の経営状況や信用情報が変わってしまう可能性もあります。

そのため、与信評価を一度行っただけで安心してしまうのではなく、プロジェクト全体の進捗に合わせてレビューと更新を繰り返すことが重要です。

プロジェクト終了後におけるポイント

プロジェクトが終了してからも、残金をすべて回収し終わるまでは油断できません。支払い完了まで取引先の状況を把握し、回収漏れを防ぐ対策を整えることで、余計な損失を被るリスクを回避しましょう。

補足:信用調査の注意点

取引先の信用調査を行う際には、調査会社や信用情報サービスを活用し、1社ずつ確認する方法が一般的です。企業の財務データから経営者の背景情報まで、客観的なレポートを入手することで効率的に判断材料を得られます。

しかし、ひとつの情報源だけでは不十分な可能性もあるため、複数のルートから得た情報を突き合わせることが肝要です。「どの情報にも偏りや間違いがあるかもしれない」ということを踏まえ、全体像を客観的に把握しながら与信の判断を下すようにしましょう。

建設業への与信管理にシステムを導入するメリット

どの業界においても、取引先の数が多くなるほど、当然ながら与信管理にかかる負担は増えていきます。特に建設業界では、多段階の下請けシステムが存在し、取引関係が複雑であるため、その負担がさらに大きくなります。

手作業で決算書を確認し、各々の取引先の評判を調べ、経営状態に異変がないか定期的にチェックするといった作業を続けていると、担当者の業務量が膨れ上がるうえに見落としが発生するリスクも高まります。

こうした属人的な管理から脱却して、与信情報をリアルタイムで共有できる仕組みを整えることで、危険な取引を事前に察知したり、取引条件を見直したりする判断がスムーズになります。

また、システムによっては、取引先ごとの支払い遅延や過去のトラブルなどのデータが自動で蓄積されるため、各人の記憶に頼る必要がありません。これにより、取引先の信用状況を迅速かつ正確に把握できるようになり、リスクの高い取引を避けることが出来ます。

実際に、与信管理システムを導入した企業の中には、「それまでは年間20~30件発生していた不良債権が、まったく発生しない年が連続し、もし発生したとしても年間1~2件程度に抑えられた」という事例もあります。

~ 貸倒の潜在リスクが総売上の8%から3%に減少 ~

~ 貸倒の潜在リスクが総売上の8%から3%に減少 ~(建築資材卸売業B社 様)

さらに、「そろそろ決算期なので最新情報を更新しよう」といったタイミングをシステム上で管理しておけば、必要な時期に必要な情報を逃さず確認することもできます。

そして、与信限度額と販売管理システムの回収状況をリンクさせていれば、与信限度額を超過した際に営業担当者がすぐに気づくことができ、入金の督促や与信限度額の見直しを行うなど、社内の与信管理意識も高くなっていきます。

このように、システムを活用した与信管理は、人的ミスを減らしながら情報の鮮度と信頼性を両立し、企業全体の健全な経営の維持に貢献できます。

建設業に特化した機能の有無

建設業では、多段階下請け構造が当たり前のように存在し、プロジェクトごとに取引先の数や契約形態が異なるため、一般的な与信管理システムでは対応しきれない部分もあります。

そこで、建設業における与信管理では、工事案件ごとに債権や契約内容を一元管理できたり、複数の下請け企業を簡単に信用度チェックできたりする機能を備えている必要があります。

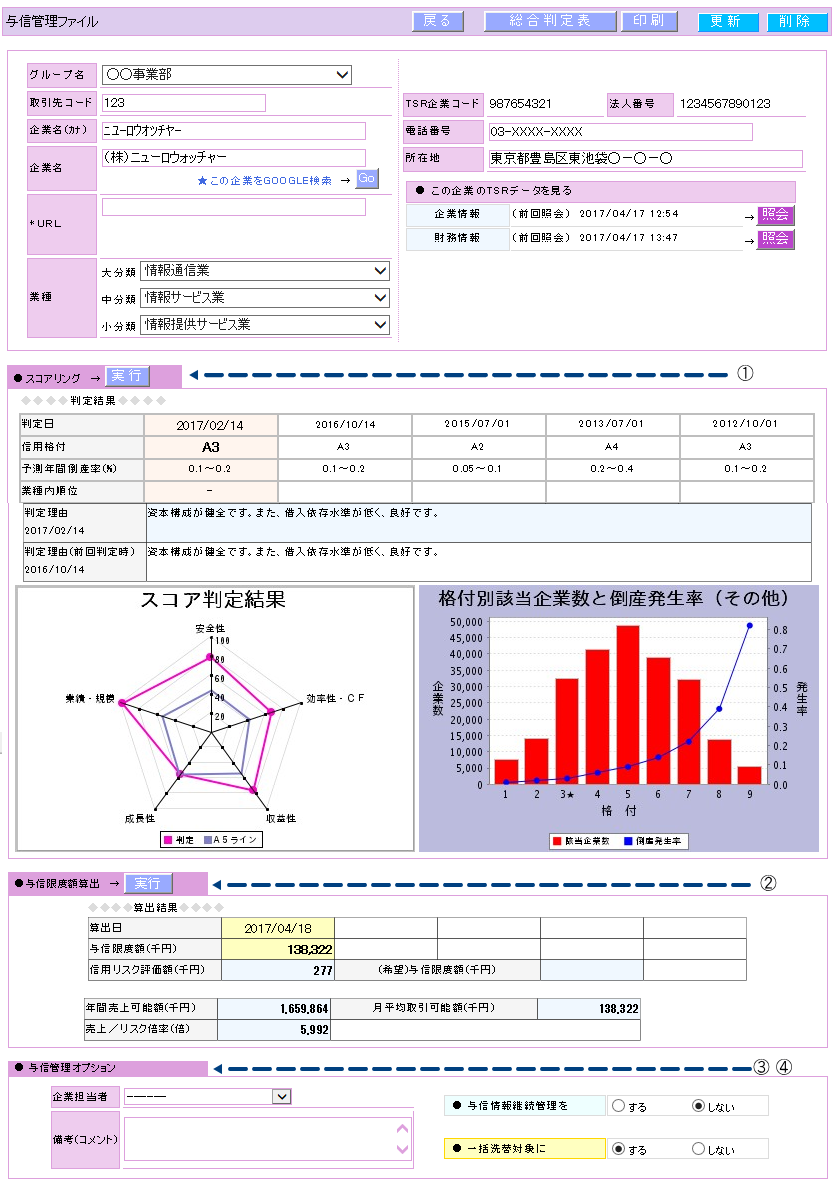

AGSの「ニューロウォッチャー」には、倒産確率に基づいた客観的な9段階のスコアリング信用格付機能があり、経理や現場担当者がリスクの高い取引先かどうかを簡単に見極めることができます。

《主な機能紹介》

《主な機能紹介》~ 与信管理ファイル ~

また、情報の変化をユーザーにメールで通知する継続管理の機能も備えているため、長期間にわたって取引を継続する企業に対しても、最後まできちんとリスク管理を行うことが可能です。

与信管理システムの導入事例と失敗事例から学ぶポイント

実際に与信管理システムを導入した建設会社の中には、導入前までは下請けや孫請けの経営実態をあまり把握せず、何かトラブルが起きてから情報収集をしていた会社が少なくありません。

そこで、与信管理システムを取り入れたところ、取引開始前の段階で信用情報を簡単にチェックできるようになり、未回収リスクが高そうな案件を早めに回避できるようになったという成功例もあります。

また、それまでは資金繰りの問題が手探りだった会社が、与信管理システム導入後は、取引先の信用度を正確に評価できるようになり、リスクの高い取引を避けることで、結果として資金繰りが改善して経営が安定したという声も聞かれます。

しかし一方で、導入したものの十分に運用ルールが定着せず、システム上のデータが古いままになってしまい、結局トラブルを防ぎきれなかったという失敗事例も存在します。

よくある原因の一つとしては、担当者が交代した際にノウハウの引き継ぎが不十分で、システム利用のメリットが伝わらないまま放置されてしまうケースが挙げられます。

こうした失敗を避けるためにも、与信管理システム導入時には運用マニュアルや研修を整備し、必要に応じてベンダーに相談できる体制を築いておくことが欠かせません。また、システムの利用を社内のリスク管理規定に組み込み、全社的なリスク管理体制を強化することも重要です。

与信管理システム導入を成功させるためのポイント

失敗を避けるためには、まずシステム導入の目的を社内で明確にして、目指す効果を共有しておくことが大切です。目的が曖昧なままでは、せっかく導入したシステムも使いこなせずに形骸化してしまう恐れがあります。

また、運用を担当する部署や担当者をあらかじめ決めておき、誰がどのような業務をシステムで行うのかを具体的にイメージしておくことも重要です。

そして、予算面での整合性をとりながら、実際にどの程度の機能が必要なのか、どれくれいの期間で効果を期待するのかといった点を洗い出し、ベンダーとの打ち合わせに臨むと良いでしょう。

このようなシステム導入の準備ができていれば、導入後のミスマッチや運用トラブルを最小限に抑えられます。AGSの「ニューロウォッチャー」ではサンプルのダウンロードも可能であるため、与信管理システムに興味がある方はぜひご覧ください。

まとめ|未回収リスクが高い建設業では、与信管理を効率化して経営の安定性を高める

建設業における与信管理は、単なるリスク回避の手段ではなく、企業の未来を守るための経営戦略の一部です。信用調査の仕組みを整え、システムを効果的に活用することで、不測の事態に備えた堅牢な経営基盤を築くことができます。

AGSの「ニューロウォッチャー」は、入会金や月々の基本料金の無い従量料金制で、継続的な与信管理からスポット調査、コンプライアンスチェックなど、企業の与信管理業務を効率的に行うための機能を多数ご用意しております。また、海外企業の調査レポートの取得も可能です。

本コラムを通じて「自社の与信管理を見直す時期かもしれない」と感じた方は、ぜひ一度、「ニューロウォッチャ―」の導入事例や各種機能をご覧になってみてください。与信管理システムを活用し、自社の抱える課題や不安を解決し、安心できる経営基盤を築いていきましょう。